MiLas® – Mikrointegrierte Diodenlasermodule

Quantensensoren führen zu einem Paradigmenwechsel bei vielen messtechnischen Anwendungen, denn durch die Empfindlichkeit quantenmechanischer Zustände kann eine deutlich höhere Messpräzision erreicht werden. Das gilt insbesondere für die Zeitmessung. Optische Atomuhren beispielsweise sind Mikrowellen-Atomuhren in Bezug auf Genauigkeit und Stabilität deutlich überlegen. Das ist besonders für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Bedingungen relevant, z. B. im Weltall oder auf beweglichen Plattformen wie Zügen, Lastwagen, Drohnen, Flugzeugen oder Satelliten. Dort herrschen strenge Anforderungen hinsichtlich Kompaktheit und Robustheit an die Sensoren in den optischen Uhren.

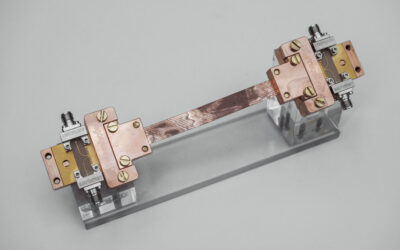

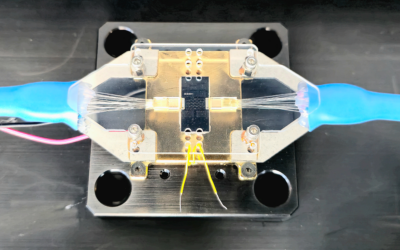

Am Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (Leibniz FBH) werden daher an extreme Bedingungen angepasste Module entwickelt. Die photonischen Module umfassen dabei Diodenlasermodule mit schmaler Linienbreite, Spektroskopiemodule und »Strahlvorbereitungs-« oder »Verteilungs-«Module, die geeignete polychromatische Lichtpulse aus cw-Lasern für die Implementierung eines Quantensensors erzeugen.

Technologieplattform für mikrointegrierte, weltraumtaugliche Diodenlasermodule

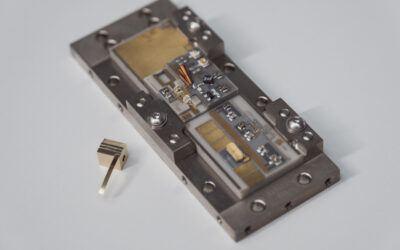

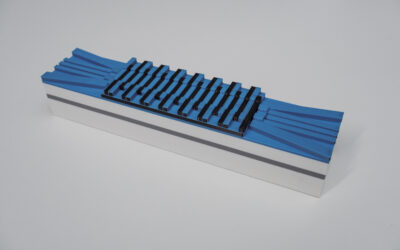

Mithilfe der MiLas®-Technologie werden am Leibniz FBH ECDL-MOPA-Lasermodule entwickelt (ECDL-MOPA = Extended Cavity Diode Laser – Master Oscillator Power Amplifier). Mit diesen Diodenlasermodulen lassen sich die Eigenschaften der Laserpulse durch den Master-Oszillator in Kombination mit einem Leistungsverstärker optimal steuern. Die Module bestehen aus einer mikro-optischen Bank (MIOB), die in ein Kovar-Gehäuse integriert ist. Das Gehäuse kann durch einen Deckel hermetisch verschlossen werden. Die MIOB besteht aus lithografisch strukturierten Aluminiumnitrid-Substraten, die mit Präzisionslötungen zu einem Stapel zusammengefügt werden. Die Strukturierung bietet eine leiterplatten-ähnliche Funktionalität und das Stapeln ermöglicht ein komplexes mehrschichtiges elektrisches Design. Alle optischen Elemente wie Linsen, Spiegel, optische Isolatoren und Prismen werden aktiv ausgerichtet und mit einer Auflösung und Genauigkeit im Submikrometerbereich verbunden. Die thermische Kontrolle kritischer Elemente wird durch Mikro-Peltier-Elemente gewährleistet. Das elektrische Design umfasst Transistoren mit einer Bandbreite von mehreren GHz (Gigahertz), die sehr nahe an den Laserchips angeordnet sind, um eine Strommodulation mit großer Bandbreite zu ermöglichen.

Anwendung findet die Technologie beispielsweise in der Raumfahrt im Projekt »BECCAL« (Bose-Einstein-Condensate and Cold Atom Laboratory). An Bord der internationalen Raumstation ISS können Experimente unter anderen Bedingungen als auf der Erde durchgeführt werden, z. B. herrscht permanente Schwerelosigkeit. Das bietet Forschenden neue Möglichkeiten, weil so längere Freifall- und Beobachtungszeiten, weitere Fallenkonfigurationen zum Fangen und Kühlen von Atomen genutzt sowie statistische Analysen wiederholt werden können. Besonders Experimente mit Bose-Einstein-Kondensaten sind relevant für die Grundlagenforschung und Entwicklung künftiger Quantensensoren. Bose-Einstein-Kondensate entstehen, wenn ein Gas bis fast auf den absoluten Nullpunkt heruntergekühlt wird, dazu eignen sich u. a. Rubidium-Atome. Damit solche Experimente durchgeführt werden können, muss die verwendete Hardware wie beschrieben bestimmten Bedingungen (Beschleunigung, Vibrationsbelastung, Temperaturschwankungen) standhalten können. An dieser Stelle leisten die mikrointegrierten optischen Lasermodule einen wichtigen Beitrag, denn sie ermöglichen das Kontrollieren und Manipulieren der Atome unter extremen Bedingungen.

MiLas® auf einen Blick |

|

|---|---|

|

Gerät/ Technologie |

MiLas®/ ECDL-MOPA-Lasermodule |

|

Standort |

Leibniz FBH – Berlin |

|

Leistung |

|

|

Besonderheiten |

|

|

Kooperation |

Projekt »BECCAL-1«: Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik, Institut für Quantentechnologien, Jet Propulsion Laboratory (JPL), National Aeronautics and Space Administration (NASA), Humboldt Universität zu Berlin, Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik FBH, Leibniz Universität Hannover, Universität Bremen, Universität Ulm & OHB System AG |

|

Förderung |

»Nationales Raumfahrtprogramm« des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |

|

Projektlaufzeit |

August 2018 – Dezember 2025

|

Sie möchten noch mehr zu den Potenzialen von Quantentechnologien wissen?

Dann werfen Sie doch einmal einen Blick in die vierte Ausgabe unserer Magazins FMD.impuls.