Der Weg zum skalierbaren Quantenprozessor | Über das Projekt QUASAR

Um innovative Fortschritte im Bereich der Quantentechnologien zu erzielen, spielt die Qualitätsprüfung von Materialien eine zentrale Rolle. Dr. Henriette Tetzner [HT] und Dr. Felix Reichmann [FR] arbeiten am Leibniz IHP im Bereich Materialforschung in der Gruppe Semiconductor Quantum Materials und erläutern im Interview, wie sie im QUASAR-Projekt die Charakterisierung von Si/SiGe-Heterostrukturen vorantreiben. Außerdem geben sie Einblicke in die notwendigen Bedingungen für das Sichtbarmachen quantenmechanischer Effekte, wie extrem niedrige Temperaturen und starke Magnetfelder. Die Expert:innen diskutieren die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie sowie die Herausforderungen bei der Entwicklung skalierbarer Quantenprozessoren.

Wir stehen hier im Quantum Transport Laboratory, in dem Sie im Rahmen des Projekts QUASAR arbeiten. Zunächst: Was genau passiert in diesem Labor und was sehen wir überhaupt?

[FR]: In diesem Quantentransportlabor schaffen wir Bedingungen bei denen quantenmechanische Effekte für den Transport von Elektronen in Silizium relevant werden. Um diese Effekte sichtbar zu machen, müssen wir die Umgebungsbedingungen stark verändern, zum Beispiel durch sehr niedrige Temperaturen bis zu 100 mK (rund -273 °C).

Würden wir die Experimente bei Raumtemperatur durchführen, würden die quantenmechanischen Eigenschaften durch thermische Effekte vollständig überlagert werden und für uns nicht messbar sein. Aus diesem Grund sehen wir hier auch zwei Kryostate – eins ist das Teslatron-PT von Oxford Instruments, mit dem wir bis zu 300 mK erreichen können, das andere ist das L-Type Rapid von Kiutra, mit dem wir 100 mK erreichen.

Was ist neben den niedrigen Temperaturen noch nötig, um quantenmechanische Effekte sichtbar zu machen?

[FR]: Wir setzen zudem starke Magnetfelder ein. Genauer gesagt, arbeiten wir im Labor mit Magnetfeldern von bis zu 12 Tesla. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Erdmagnetfeld hier in Mitteleuropa liegt bei etwa 48 Mikrotesla. Also sind die Magnetfelder, mit denen wir hier arbeiten, bis zu 240.000-mal stärker. Erzeugt werden sie in unseren Kryostaten durch supraleitende Spulen.

[HT]: Zusammen mit den extrem niedrigen Temperaturen und sehr kleinen Bauteilen im Nanometerbereich schaffen wir so ideale Bedingungen, um quantenmechanische Eigenschaften von Elektronen hervorzurufen. Diese nutzen wir dann, um Materialien und Bauteile zu charakterisieren und anzupassen. Unser Ziel ist es, diese Technologien für den Einsatz in Quantenprozessoren nutzbar zu machen. Die Messungen, die wir anstellen, fließen auch in unser QUASAR-Projekt ein. Das Labor haben wir übrigens als Teil des Projekts aufgebaut.

Was genau wird im QUASAR-Projekt gemacht?

[HT]: QUASAR (kurz für Halbleiter-Quantenprozessor mit shuttlingbasierter skalierbarer Architektur) ist ein vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördertes Projekt, das darauf abzielt, eine skalierbare Architektur für einen halbleiterbasierten Quantenprozessor zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der Spin-Kohärenz von Elektronen in Silizium/Silizium-Germanium-Quantentöpfen (Si/SiGe), die als Qubits in einem Quantenprozessor dienen sollen. Diese Qubits werden durch Shuttling, also das gezielte Bewegen von Elektronen zwischen verschiedenen Punkten auf dem Chip, miteinander gekoppelt. Ziel ist es, eine Architektur zu entwickeln, die keine geometrischen Skalierungsgrenzen aufweist und mit den bestehenden industriellen Halbleitertechnologien realisiert werden kann.

Um das zu erreichen, arbeiten wir mit verschiedenen Partnern, wie der Forschungszentrum Jülich GmbH, der HQS Quantum Simulations GmbH, Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG, der Universität Konstanz und der Universität Regensburg sowie mit den ebenfalls in der FMD kooperierenden Instituten Fraunhofer IAF und Fraunhofer IPMS zusammen. Die Hauptkoordination liegt dabei bei der RWTH Aachen.

Jeder Partner hat natürlich unterschiedliche Aufgaben. Wir als IHP sind maßgeblich am Arbeitspaket 1, dem Design und der Fertigung einer Heterostruktur, beteiligt. Hier arbeiten wir hauptsächlich mit dem Leibniz IKZ aus Berlin und der Uni Regensburg zusammen. Im Arbeitspaket 2 werden theoretische Modelle entwickelt – geleitet von der Uni Konstanz. Das Arbeitspaket 3 umfasst die Fabrikation unter Leitung von Infineon Dresden und unter Einbindung des Fraunhofer IPMS und dem IHP. Im Arbeitspaket 4 liegt der Hauptfokus auf der Charakterisierung der Quantenbauteile, geleitet vom Forschungszentrum Jülich und der RWTH Aachen. Dabei geht es aber um die Qubits und nicht um die Teststrukturen, mit denen wir uns in unserem Labor hauptsächlich beschäftigen.

Welche Funktion hat das Labor im Projekt?

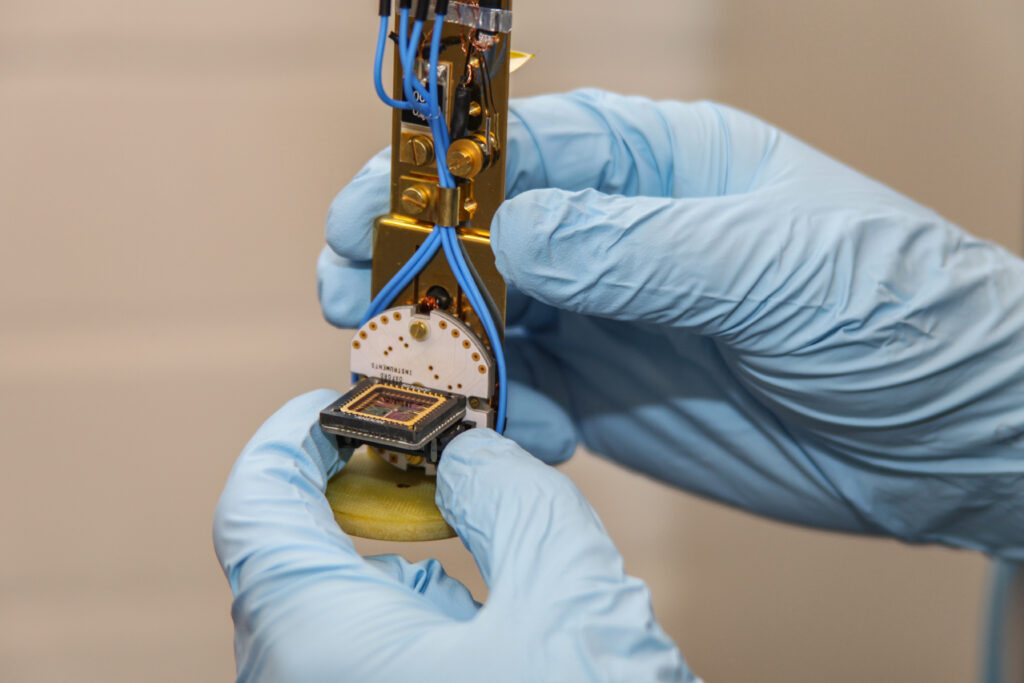

[HT]: Im Rahmen des Projekts haben wir die Bauteile entwickelt, die wir im Labor charakterisieren und die es uns ermöglichen, die Materialqualität und elektronische Eigenschaften der verwendeten Si/SiGe-Heterostrukturen zu untersuchen. Diese Bauteile sind von ihrer Größe her nicht im Nanometerbereich (so wie die Qubits), sondern eher im Mikrometer- bis Millimeterbereich angesiedelt. Es sind Teststrukturen, die es erlauben, quantenmechanische sowie klassische Eigenschaften der Elektronen zu bestimmen.

[FR]: Der Aufbau ähnelt einem Transistor. Diese Bauteile erhalten die Form einer Hall-Bar, die auf Chip Carrier montiert wird.

Wir nutzen die Teststrukturen, um die Qualität des Materials und der Fabrikationstechnologie einschätzen zu können. Denn der große Vorteil solcher Teststrukturen ist, dass sie weniger aufwendig zu fabrizieren sind als ein Qubit und auch die Messungen deutlich schneller ablaufen. Somit können wir in kürzerer Zeit Material und Technologie anpassen, bzw. optimieren. Daraus werden Erkenntnisse gewonnen, die wir mit den Projektpartnern teilen, die einen gleichen bzw. ähnlichen Materialstapel nutzen, um schon parallel ein Qubit zu entwickeln – oder einen sogenannten »Qubus«, also ein Bauteil, in dem Elektronen über lange Strecken verlustfrei »geshuttled« werden können. Im QUASAR-Projekt geht es ja nicht nur darum, einzelne Qubits zu entwickeln, sondern ein ganzheitliches Skalierungskonzept, basierend auf der Shuttling-Architektur vom Forschungszentrum Jülich und der RWTH Aachen, zu demonstrieren. Und dafür wird eben von uns diese Silizium-Germanium-Heterostruktur in sehr guter Qualität benötigt.

Was macht das Labor und das QUASAR-Projekt so einzigartig?

[HT]: Ich glaube, unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die Heterostruktur selbst in unserem Reinraum produzieren. Und natürlich können wir auch die SiGe-Technologie – für die das IHP auch in anderen Bereichen weltweit bekannt ist – direkt nutzen. Mit dem Quantentransportlabor haben wir zudem einen schnellen Feedbackloop zur Charakterisierung und Verifizierung im Haus, durch den wir praktisch unabhängig von Partnern sind. Nicht zu vergessen ist, dass wir die Heterostrukturen auch anderen Partnern oder Kunden zur Verfügung stellen können, die dann eigene Quantenbauteile darauf bauen.

[FR]: Ich glaube, in Deutschland sind wir die einzigen, die das in diesem Rahmen so anbieten können. Also die Epitaxie, die Fertigung der qualitativ hochwertigen Heterostruktur in einem sehr industrienahen und industriekompatiblen Reinraum. Da gibt es in Europa vielleicht zwei-drei andere Institute oder Firmen, die das so produzieren können. Die Maschinen selbst sind hingegen nicht außergewöhnlich.

Wie lange dauert so ein ganzer Prozess von der Epitaxie bis zur Charakterisierung?

[FR]: Grundsätzlich warten wir vielleicht ein bis zwei Wochen, bis das Wachstum der Heterostruktur abgeschlossen ist. Dann kommt die Fabrikation der Bauteile, die auch noch mal so zwei bis vier Wochen beansprucht. Anschließend muss der Wafer vorcharakterisiert werden, um zu prüfen, ob das Bauteil defekt ist, bevor der Stapel zersägt und gebondet wird – das benötigt ebenfalls noch ein paar Wochen Zeit. Für die Messung selbst brauchen wir ungefähr eine Woche. In Summe dauert es somit bestimmt um die zwei Monate, bis der Reinraum ein Feedback von uns bekommt. Das ist schon deutlich schneller, als jedes Mal ein Qubit zu bauen und zu charakterisieren, was mitunter über sechs Monate in Anspruch nehmen kann.

Wie ist der aktuelle Stand von QUASAR?

[FR]: Die offizielle Projektlaufzeit endete im Januar 2025 und wichtige Meilensteine wurden bereits erreicht: zum Beispiel exzellente Si/SiGe-Heterostrukturen mit isotopenreinem 28Si, ladungskohärentes Shuttlen und funktionale Quantenpunkte wurden bereits demonstriert. Allerdings haben wir und weitere Partner die Laufzeit verlängert, weil noch weitere Ziele erreicht werden sollen. Die Verlängerung endet dann am 30. September 2025. Stand jetzt ist auch kein direktes Nachfolgeprojekt geplant.

Wenn kein Nachfolgeprojekt geplant ist, wie werden die Projektergebnisse zukünftig weiter genutzt?

[FR]: Nun, zum einen haben die Aachener das Start-up ARQUE Systems gegründet, das auch Projektpartner ist. Dieses Start-up hat die Idee, Quantenprozessoren nutzerfreundlich zu gestalten – dafür benötigen sie die Technologie, die im Projekt entwickelt wird/wurde. Die Ergebnisse werden also weiter genutzt.

[HT]: Davon abgesehen profitiert natürlich auch das IHP von dem Projekt. Wir können einen enormen Know-how-Aufbau verzeichnen, haben eine Silizium-Germanium-Heterostruktur entwickelt, die wir nun auch anderen Kunden anbieten können, die Quantentechnologien entwickeln wollen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Highlights und Projekterfolge werfen. Welche gab es da aus Ihrer Sicht?

[FR]: Zuerst würde ich die exzellente Zusammenarbeit betonen. Wir haben so viele Partner. Industrie, Unis, Start-ups sowie Forschungsinstitute – und die Kooperation klappt nahezu reibungslos. Das ist wirklich super und nicht selbstverständlich.

Außerdem konnte man den akademischen Prozess aus Aachen zur Fertigung von Shuttling-Bauteilen auf industrielle Anlagen und Prozesse übertragen. Zusätzlich wurden entscheidende Funktionalitäten der Bauteile wie das ladungskohärente Shutteln demonstriert. Dies waren meiner Meinung nach enorm wichtige Schritte für die Entwicklung eines Quantenprozessors mit skalierbarer Architektur.

Aus IHP-Sicht war der größte Erfolg sicherlich die Entwicklung einer Heterostruktur, die so eine hohe Qualität hat, dass sie sich mit der aktuellen Weltspitze messen kann oder diese sogar übertrifft.

Lassen Sie uns abschließend noch über die Besonderheit der Technologie sprechen. Welche Rolle spielt die Halbleitertechnologie Ihrer Meinung nach bei der zukünftigen Skalierung von Quantencomputern?

[FR]: Quantencomputer lassen sich prinzipiell mit verschiedenen Plattformen realisieren – zum Beispiel mit Ionenfallen oder supraleitenden Schaltkreisen. Aber auch Halbleitertechnologie bietet hier eine sehr spannende Option und diese wird ja im Rahmen des QUASAR-Projekts erforscht. Welche Plattform am Ende das Rennen macht – und wann – ist aktuell noch offen. Das, was die Halbleitertechnologie am Ende für die Entwicklung von Quantenprozessoren so spannend macht, ist die Fähigkeit des Skalierens: Um die benötigte Anzahl von vielleicht Millionen physikalischer Qubits mit hoher Performance und Reproduzierbarkeit zu erreichen, kann man die bereits sehr hoch entwickelte CMOS-Technologie nutzen.

Hinzu kommt: Die Quantentechnologie stellt mitunter höhere Anforderungen an das Design, die Materialien und die Fertigung im Halbleiterbereich. Dadurch bietet sich neuer Raum für technologische Innovationen und das macht dieses Forschungsfeld auch für andere Applikationen spannend. Außerdem ist die Halbleitertechnologie extrem wichtig für die technologische Souveränität von Deutschland und Europa.

Wenn wir in Deutschland gezielt auf Halbleitertechnologie setzen, schaffen wir damit nicht nur die Grundlage für einen möglichen Quantenprozessor, sondern bauen auch weiteres Know-how auf. Das Forschungsfeld zieht junge Talente an, die sich für das Thema begeistern und sich darin ausbilden lassen wollen. Das ist ein echter Synergieeffekt.