Grüne Zuverlässigkeit | Green ICT Courses

Angesichts globaler Herausforderungen wie Ressourcenknappheit und wachsender wirtschaftlicher Anforderungen müssen elektronische Systeme zunehmend funktionaler werden, während sie gleichzeitig ihren Ressourcenverbrauch minimieren und eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten. Im zehnten Teil der Videoreihe beschäftigt sich Dr. Hans Walter, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IZM und Experte für Standardisierung und Weiterbildung in der FMD-Geschäftsstelle, mit der Frage, ob zuverlässige Produkte nachhaltig sein können, wie diese beiden Themen miteinander verknüpft sind und welche Aspekte in der Produktentwicklung berücksichtigt werden sollten.

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit zeigt sich beispielsweise bei einem Smartphone in der Fähigkeit, jederzeit telefonieren oder Daten sicher speichern und übertragen zu können. Doch sie umfasst noch viel mehr. Ein zuverlässiges Produkt zeichnet sich unter anderem durch eine lange Lebensdauer (den Zeitraum, in dem es genutzt werden kann, ohne dass Reparaturen nötig sind oder Ausfälle auftreten) und eine niedrige Ausfallsrate (die statistische Häufigkeit, mit der ein Produkt innerhalb eines definierten Zeitraums ausfällt) aus. Ausfälle lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen: Frühausfälle, Nutzungsphase und Spätausfälle. Frühausfälle treten aufgrund von Herstellungsfehlern auf, während Spätausfälle häufig durch Materialermüdung verursacht werden. Ausfälle während der Nutzungsphase sind in der Regel zufällig.

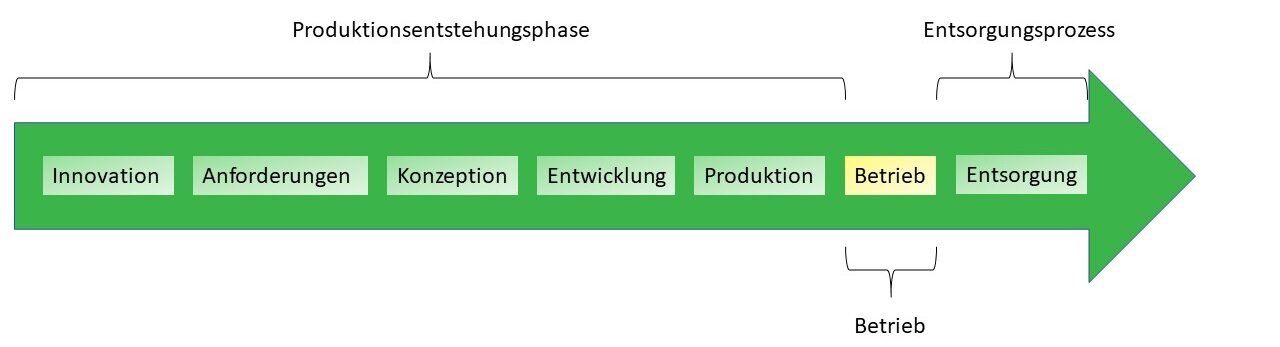

Bei der Betrachtung der Zuverlässigkeit sollte der Fokus nicht ausschließlich auf dem Betrieb des Systems liegen. Um die Lebensdauer zu verlängern, müssen alle Phasen des Produktlebenszyklus in die Produktentwicklung einbezogen werden – einschließlich der Entstehungsphase und des Entsorgungsprozesses.

Nachhaltigkeit

Ein nachhaltiges Produkt zeichnet sich hinsichtlich der Umwelt durch minimale Abfälle, geringe Emissionen und einen niedrigen Ressourcenverbrauch aus. Nachhaltigkeit umfasst jedoch nicht nur ökologische, sondern auch gesellschaftliche Aspekte. Faire Arbeitsbedingungen, die Achtung der Menschenrechte und der Schutz von Arbeitnehmer:innen sind entscheidend. Wirtschaftlich betrachtet fördert Nachhaltigkeit eine gerechte Verteilung von Ressourcen sowie langfristige Stabilität.

Eine Methode zur Bewertung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts ist die Lebenszyklusanalyse (LCA). Dabei werden Faktoren wie Energieverbrauch, Ressourceneinsatz und Treibhausgasemissionen berücksichtigt. Darüber hinaus können Zertifizierungen und Labels, wie das EU Ecolabel oder das Fairtrade-Siegel, verschiedene Umwelt- und Sozialstandards bewerten.

Sind zuverlässige Produkte nachhaltig?

Zwar steht Zuverlässigkeit oft für Qualität und Langlebigkeit, doch ein zuverlässiges Produkt kann dennoch unter umweltschädlichen Bedingungen oder ohne Berücksichtigung sozialer Standards hergestellt worden sein. Nachhaltigkeit geht über die reine Funktionalität hinaus und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung. Für die Entwicklung elektronischer Systeme bedeutet dies, dass sowohl ökologische als auch soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Ein zuverlässiges Produkt ist also nicht zwangsläufig nachhaltig, jedoch schließen sich Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit nicht aus. Näheres dazu erfahren Sie im Video.